Si avvicina il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

È un giorno in cui il mondo prova davvero a fermarsi. A guardare in faccia ciò che troppo spesso resta nascosto. A ricordare quello che accade, a dare un volto alle storie, a impedire che tutto scivoli via nella fretta della modernità quotidiana.

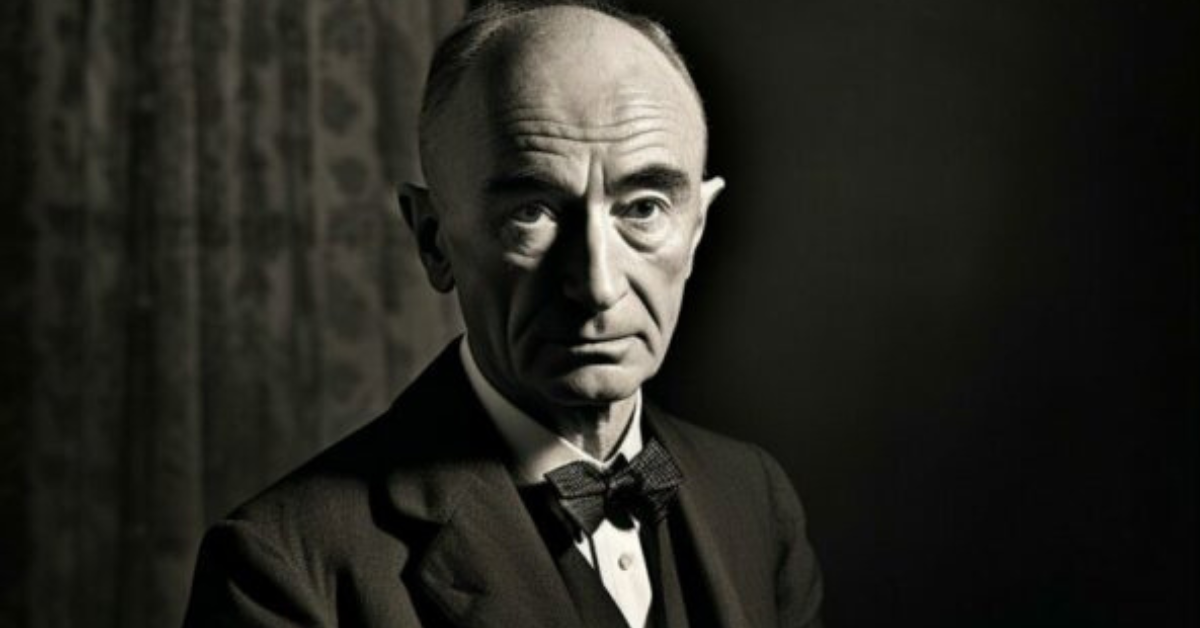

Tra le tante parole, tra i numeri che ogni anno tornano a riempire giornali e schermi, c’è un’immagine che continua a colpire più di qualsiasi discorso. One Month After Being Battered, l’autoritratto in cui l’artista Nan Goldin si fotografa un mese dopo aver subito violenza dal suo compagno.

Non è una denuncia costruita, non è un manifesto. È il volto di una donna che ha deciso di non lasciare che ciò che le è stato fatto venisse dimenticato da lei stessa in primis. Questa fotografia è un’immagine che interroga. Che obbliga a chiedersi cosa significhi davvero osservare la violenza e soprattutto cosa significhi non lasciarla svanire.

Una fotografia che nasce dal privato, non dalla denuncia

Nel 1984, Nan Goldin fu aggredita fisicamente dal suo allora compagno in un hotel di Berlino. Le percosse furono così gravi da richiedere un intervento chirurgico importante. Come riportato dalla descrizione della Tate Gallery:

«Nel 1984 Goldin fu aggredita fisicamente dal suo allora amante in un hotel di Berlino, e dovette sottoporsi a un intervento chirurgico importante. Il suo autoritratto dopo l’accaduto riflette l’approccio sincero di Goldin, che non ha mai evitato di mostrare il trauma personale. Segnando la fine di una relazione di lunga durata. »

Goldin dichiara: « Ho scattato questa foto per non tornare mai più da lui.»

Dentro questa frase c’è tutto: l’atto fotografico non nasce come denuncia pubblica, nasce come gesto di sopravvivenza personale.

È una fotografia per ricordare a sé stessa, per non cedere alla tentazione del ritorno, per non lasciarsi convincere da quel meccanismo subdolo che scatta subito dopo la violenza: la rimozione.

La relazione e la dipendenza

Goldin ha raccontato più volte la relazione che l’ha portata alla fotografia di quel volto tumefatto. In una delle sue riflessioni pubbliche, descrive il rapporto così:

«Per alcuni anni sono stata profondamente coinvolta con un uomo. Eravamo molto affini emotivamente e la relazione è diventata molto interdipendente.»

La sua, come quella di moltissime donne, non era una storia “sbagliata” dall’inizio. Era una relazione intensa, immersa in un vortice emotivo che univa desiderio e bisogno di conferme e aiuto. La fotografa lo spiega con lucidità:

«Bramavo la dipendenza, l’adorazione, la soddisfazione, la sicurezza, ma a volte mi sentivo claustrofobica. Eravamo dipendenti dalla quantità d’amore che la relazione ci forniva… Le cose tra noi hanno iniziato a incrinarsi, ma nessuno dei due riusciva a chiudere. Il desiderio veniva costantemente riacceso nello stesso momento in cui l’insoddisfazione diventava innegabile. La nostra ossessione sessuale rimaneva uno dei ganci che ci tenevano legati.»

E poi la rottura definitiva, quella notte in cui lui la picchiò quasi accecandola.

Dipendenza, confusione, ricerca di approvazione, il non riuscire a interrompere questo vortice che la stava lentamente risucchiando. Molte vittime vivono tutto questo ancora oggi. Negli ultimi racconti di cronaca infatti notiamo come la violenza quasi mai arriva da uno sconosciuto. Arriva nella maggioranza dei casi da qualcuno che, fino al giorno prima, si amava.

E questo rende tutto più difficile da raccontare, da accettare, da ricordare.

La tendenza alla rimozione: una verità di cui si parla poco

C’è un aspetto della violenza che quasi mai entra nei discorsi pubblici: la tendenza delle vittime a rimuovere subito dopo l’accaduto. È un meccanismo psicologico potente, involontario, profondamente umano, legato alla società in cui viviamo oggi, dove si tende sempre al positivo e al perfetto. La mente delle vittime, tenta di salvare ciò che resta, di ripulire. E allora si minimizza. La vittima si convince che “non sia successo davvero”, che “forse ha esagerato anche lei”, che “non sia così grave”, che “non sia il caso di parlarne”.

E proprio qui il gesto di Goldin diventa rivoluzionario: invece di dimenticare, sceglie di immortalare quel volto proprio per ricordare in futuro il dolore provato. Rompe quindi la dinamica della rimozione. Non permette alla violenza di dissolversi. Quel primo piano, scattato un mese dopo, è l’esatto contrario del negare. È un atto di resistenza contro l’invisibilità della violenza nelle mura domestiche.

Forse anche la tempistica, la scelta del “mese dopo” è profondamente simbolica. Un mese è il tempo in cui i lividi iniziano a svanire e la società si aspetta che tutto sia tornato alla norma: lavoro, relazioni, ritmo quotidiano. Ma per l’interno, non visibile agli occhi, non basta un mese… forse non basta una vita intera.

Uno scatto che diventa simbolo, pur non volendolo essere

È importante ricordarlo: Goldin non scatta quella foto per farne un simbolo politico, né un’icona contro la violenza di genere. La foto nasce per lei. Lei voleva ricordare. Un promemoria di protezione per sé stessa.

Eppure, proprio per questo suo essere intima, reale, senza scopi esterni, l’immagine diventa una delle più potenti testimonianze visive della violenza domestica.

Goldin ha spiegato, in più interviste, di amare il momento in cui le persone si ritrovano insieme in una stanza buia a osservare un’immagine. Un momento in cui lo sguardo rallenta, la mente si svuota e l’immagine viene vissuta, realmente.

È una dinamica quasi rituale: nel buio, la fotografia si fa più intensa, più totale, meglio ancora se accompagnata da una musica di sottofondo. Molti spettatori, dopo aver visto “ One Month After Being Battered”, hanno raccontato alla fotografa di essersi ritrovati in quell’immagine.

L’immagine della Goldin ricorda una cosa ancora più difficile: che la violenza non vive solo nell’atto, nel colpo, nel momento della ferita e nei lividi che poi svaniscono. Vive nel silenzio, nella solitudine, nel tentativo di insabbiare e ripulire il passato senza affrontarlo, nel tentativo di dimenticare senza farsi aiutare.

La memoria non serve a rivivere il trauma, ma a impedirgli di ripetersi.